Die mechanische Reinigung

Jedes Jahr werden rund 40 Millionen Kubikmeter Abwasser aus den Städten und Gemeinden des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule zur Kläranlage an der Donau geleitet. Bevor das Wasser in die weiteren Reinigungsstufen gelangt, durchläuft es zuerst die mechanische Reinigung. In dieser ersten Stufe werden bereits etwa 15 Prozent der Schmutzstoffe entfernt. Das geschieht, indem schwere Teilchen wie Sand, Kies oder Schlamm absinken und leichtere Stoffe wie Fette oder Öle an die Oberfläche steigen. Das Abwasser passiert dabei zuerst einen Sand- und Fettfang, anschließend eine Feinrechenanlage und schließlich die Vorklärbecken. So wird das Wasser Schritt für Schritt von groben und schwer abbaubaren Stoffen befreit – und optimal auf die nächste Reinigungsphase vorbereitet.

01 Belüfteter Sand- und Fettfang

Im ersten Schritt der Abwasserreinigung wird das Abwasser durch einen belüfteten Sand- und Fettfang geleitet. In diesem Becken fließt das Wasser langsamer, sodass schwere Teilchen wie Sand, Kies oder kleine Steine nach unten sinken und sich am Boden absetzen.

Wie funktioniert das?

Die Belüftung sorgt dafür, dass das Wasser in Bewegung bleibt. Dadurch können sich organische Stoffe wie Papier oder kleine Schmutzpartikel nicht am Boden absetzen. Gleichzeitig hilft die Luft dabei, Fette und Öle nach oben steigen zu lassen. Diese Schwimmstoffe werden in einem eigenen Bereich an der Wasseroberfläche gesammelt und entfernt.

Wie sieht die Technik aus?

Der Sand- und Fettfang besteht meistens aus länglichen Becken mit Düsen, die Luft ins Wasser blasen. Das hält leichtere Stoffe in der Schwebe. Am Boden sammeln sich die schweren Materialien, die dann mit speziellen Geräten abgesaugt werden. Fette und Öle werden von der Wasseroberfläche abgeschöpft.

Was passiert mit den Rückständen?

Der Sand wird gewaschen, damit möglichst wenig organische Reste darin bleiben. Danach kann er weiterverwertet oder verbrannt werden. Auch die abgeschiedenen Fette werden gesammelt und zur Energiegewinnung genutzt.

Warum ist dieser Schritt wichtig?

Durch das Entfernen von Sand, Steinen, Fetten und Ölen bleiben die Anlagen sauber und funktionieren zuverlässig. Es gibt weniger Verstopfungen und Verschleiß. So ist das Wasser gut vorbereitet für die nächsten Reinigungsstufen.

02 Feinrechenanlage

Im Anschluss an die erste mechanische Reinigung durchläuft das Abwasser einen Feinrechen – ein Gitter aus parallel angeordneten Stahlstäben mit einem Abstand von etwa 6 mm. Diese Spaltweite sorgt dafür, dass grobe Teilchen zurückgehalten werden.

Wie funktioniert das?

Wenn Abwasser durch den Rechen fließt, bleiben Materialien wie Toilettenpapier, Hygieneartikel, Textilfasern, Holzstücke oder Äste in den Stäben hängen. Diese festen Rückstände werden als „Rechengut“ bezeichnet und durch den Rechentransport automatisch angehoben.

Wie sieht die Technik aus?

Der Feinrechen arbeitet automatisch. Sensoren messen den Wasserstand vor und hinter dem Rechen. Steigt der Pegel, löst dies den Räumvorgang aus – meist mittels Ketten, Greifern oder Zahnleisten. Das Rechengut wird über ein Förderband in eine Presse befördert.

Was passiert mit dem Rechengut?

In der Presse wird das Material entwässert und aufbereitet. Der Restwassergehalt sinkt auf etwa 50–70 %. Anschließend wird das getrocknete Material in einer Verbrennungsanlage thermisch verwertet.

Warum ist diese Stufe wichtig?

Die Feinrechenanlage schützt Pumpen, Rohre und biologische Reaktoren zuverlässig vor Verstopfungen und Abnutzung. Gleichzeitig werden Störungen minimiert, sodass die gesamte Anlage effizient arbeitet. Da grobe Stoffe frühzeitig entfernt werden, fällt außerdem in den späteren Reinigungsstufen deutlich weniger Schlamm an.

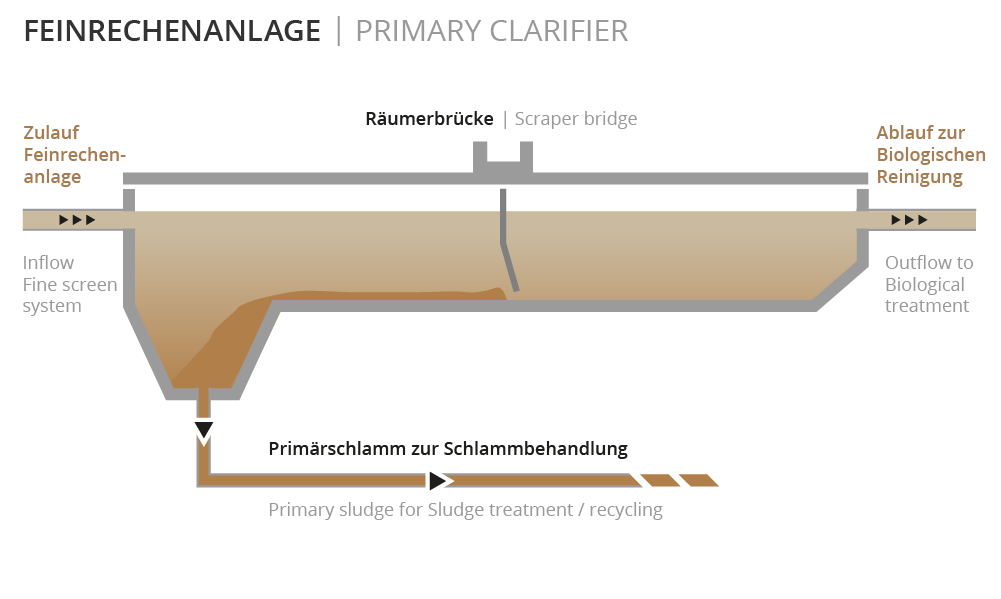

03 Vorklärbecken

Nach dem Feinrechen gelangt das Abwasser in das Vorklärbecken. Hier bewegt sich das Wasser besonders langsam, damit sich die verschiedenen Schmutzstoffe besser trennen können. Alles, was schwerer als Wasser ist – zum Beispiel feine Sandkörner, kleine Papierstücke oder organische Reste – sinkt auf den Boden und bildet den sogenannten Primärschlamm.

Wie funktioniert das?

Der Boden des Beckens ist mit Räumern ausgestattet. Sie schieben den abgesetzten Schlamm in spezielle Trichter. Von dort wird der Schlamm mit Pumpen zur weiteren Behandlung transportiert. Währenddessen steigen leichtere Stoffe wie Fette und Öle an die Oberfläche. Diese Schwimmstoffe werden mit einem Abschäumer abgesammelt und ebenfalls getrennt entsorgt oder thermisch verwertet.

Wie sieht die Technik aus?

Das Vorklärbecken ist ein großes, längliches Becken. Die Strömungsgeschwindigkeit wird hier stark reduziert, auf etwa 1,5 Zentimeter pro Sekunde. Dadurch können sich die absetzbaren Stoffe in Ruhe am Boden sammeln, während die leichten Stoffe oben bleiben und abgeschöpft werden. Umlaufende Räumnasen sorgen dafür, dass sich der Schlamm zuverlässig in den Bodentrichtern sammelt.

Was passiert mit dem Schlamm und den Schwimmstoffen?

Der Primärschlamm aus dem Vorklärbecken wird in die Schlammbehandlung gebracht und zur Energiegewinnung in einer Faulungsanlage genutzt. Fette und Öle, die abgeschöpft wurden, können ebenfalls thermisch verwertet werden.

Warum ist diese Stufe wichtig?

Das Vorklärbecken sorgt dafür, dass schon ein großer Teil der im Wasser enthaltenen Schmutzstoffe entfernt wird – oft etwa ein Drittel aller organischen Bestandteile. Dadurch werden die nachfolgenden Reinigungsstufen entlastet, und das Wasser ist schon deutlich sauberer, bevor es in die biologische Reinigung weiterfließt.