Schlammbehandlung und -verwertung

Bei der Reinigung von Abwasser entsteht jedes Jahr eine große Menge Klärschlamm – rund 1.000.000 m³ mit etwa 10.000 Tonnen Trockensubstanz. Dieser Schlamm wird gezielt entwässert und in modernen Wirbelschichtöfen thermisch verwertet. Die Verbrennung erfolgt bei hohen Temperaturen, sodass problematische Stoffe sicher zerstört und wertvolle Nährstoffe wie Phosphor in der entstehenden Asche zurückbleiben.

Nach der Verbrennung sorgt eine mehrstufige Rauchgasreinigung dafür, dass Schadstoffe zuverlässig abgeschieden werden und die Umwelt geschont wird. Die phosphatreiche Asche wird als Rohstoff der Düngemittelindustrie zugeführt und trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und Kreisläufe zu schließen.

Die thermische Verwertung des Klärschlamms gilt als CO₂-neutral – vergleichbar mit der Verbrennung von Holz. Zwei Dampfturbinen nutzen die entstehende Wärme, um daraus Strom zu erzeugen, der wiederum für den Anlagenbetrieb genutzt wird.

Weitere Details zum Prozess der Schlammbehandlung und -verwertung finden Sie auf den Seiten des Zweckverbands Klärschlammverwertung Steinhäule (ZVS).

01 Schlammentwässerung

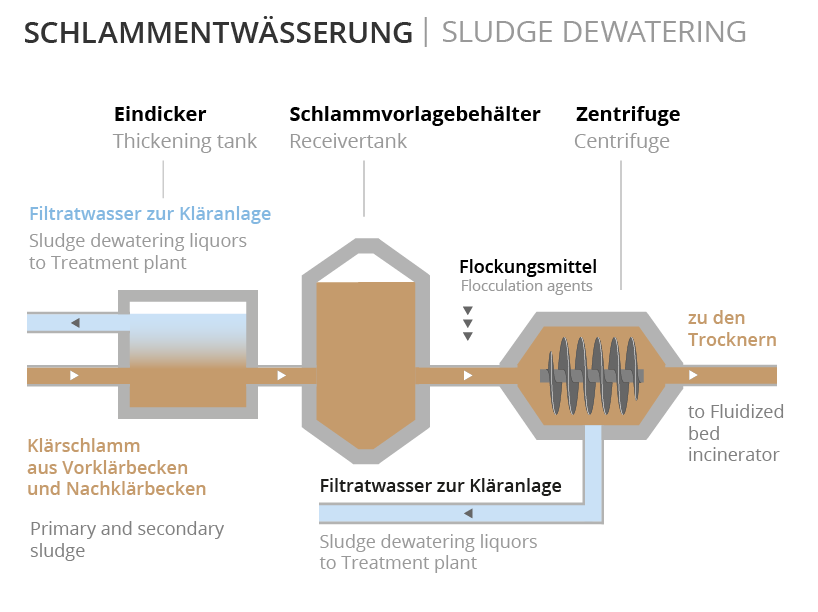

Bei der Abwasserreinigung entsteht in den Vor- und Nachklärbecken Klärschlamm, der zunächst entwässert und getrocknet werden muss.

Wie funktioniert das?

Pumpen fördern den Schlamm in Eindickbehälter, wo ihm bereits ein Teil des Wassers entzogen wird. Danach gelangt er über Vorlagebehälter zur maschinellen Schlammentwässerung.

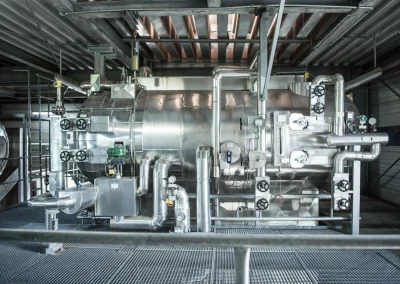

Wie sieht die Technik aus?

In Zentrifugen wird der Schlamm mit Flockungshilfsmitteln vermischt, damit sich die festen Bestandteile leichter abtrennen lassen. Die Zentrifuge trennt dann das Wasser vom festen Schlamm.

Was passiert mit Flüssigkeit und Schlamm?

Die abgetrennte Flüssigkeit wird in die biologische Reinigung zurückgeführt. Der entwässerte Schlamm wird in einer Schlammtrocknungsanlage weitergetrocknet, bis er ohne Zusatzbrennstoffe verbrannt werden kann.

Warum ist dieser Schritt wichtig?

So wird das Schlammvolumen reduziert und der Klärschlamm kann sicher und umweltgerecht verwertet werden.

02 Thermische Verwertung

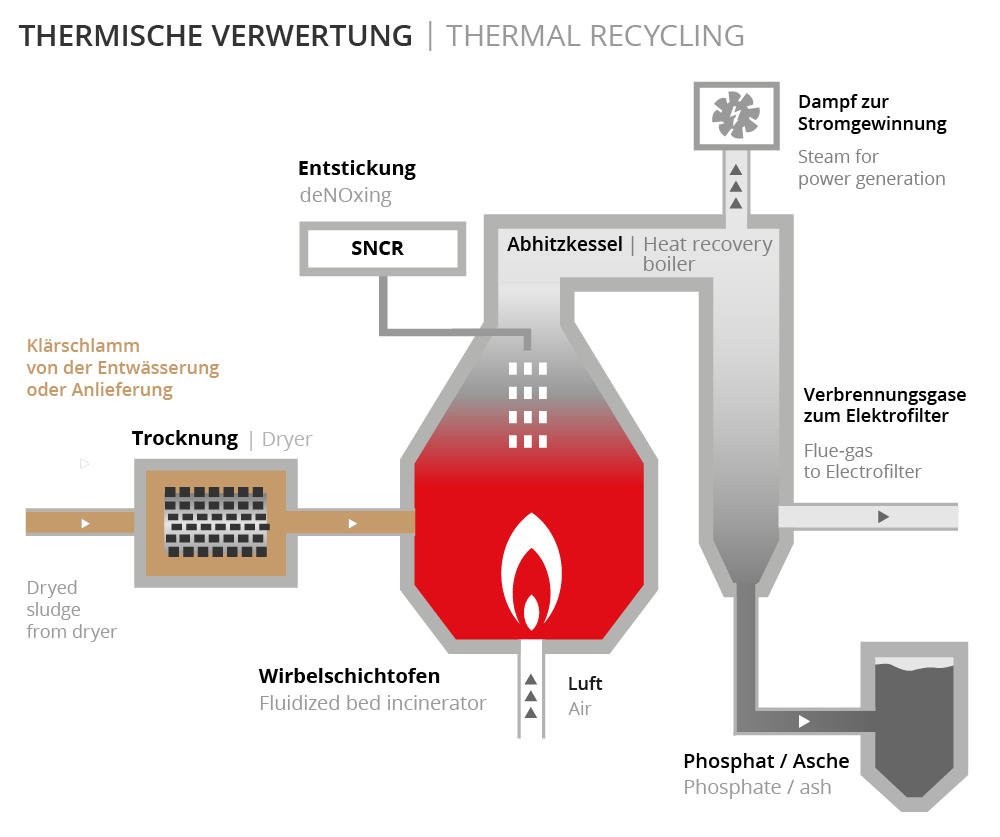

Nach der Trocknung wird der entwässerte Klärschlamm in Wirbelschichtöfen bei etwa 850 °C verbrannt. Dieser Schritt reduziert das Schlammvolumen erheblich, entfernt Restfeuchte und zerstört organische Schadstoffe zuverlässig.

Wie funktioniert das?

Der getrocknete Schlamm verbrennt im Wirbelschichtofen, wobei fluidisierter Sand für eine gleichmäßige und effiziente Verbrennung sorgt. Die heißen Rauchgase werden anschließend im Abhitzekessel auf rund 200 °C abgekühlt. Der dabei entstehende Dampf treibt eine Turbine an, die Strom für den Betrieb der Kläranlage erzeugt und auch für die Schlammtrocknung genutzt wird.

Wie sieht die Technik aus?

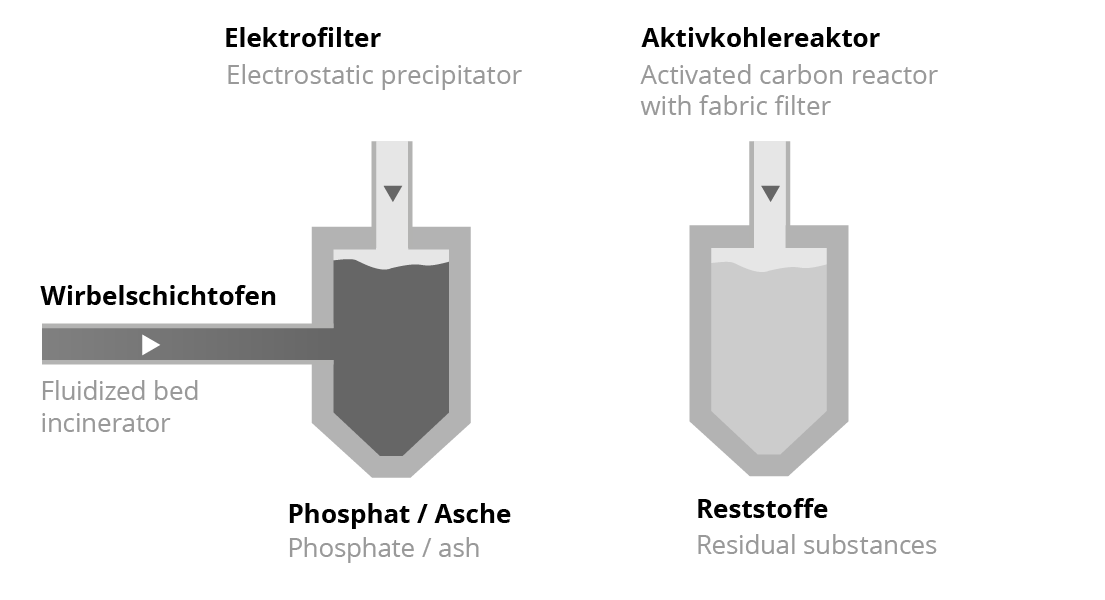

Nach dem Abhitzekessel gelangen die Rauchgase in einen Elektrofilter, wo feine Aschepartikel elektrostatisch abgeschieden und gesammelt werden.

Was passiert mit der Asche und dem Phosphor?

Die im Elektrofilter gesammelte Asche ist reich an Phosphor. Ein Teil wird in spezialisierten Anlagen zurückgewonnen, häufig als Calciumphosphat, für den Einsatz in Düngemitteln. Der verbleibende Rest kann in der Bauindustrie oder als mineralischer Zusatzstoff verwendet werden.

Warum ist dieser Schritt wichtig?

Die thermische Verwertung sorgt nicht nur für eine sichere Beseitigung von Schadstoffen und eine starke Volumenreduzierung, sondern gewinnt auch wertvolle Energie und Rohstoffe zurück.

03 Rauchgasreinigung

Bei der Verbrennung von Klärschlamm entstehen Rauchgase, die sorgfältig gereinigt werden, bevor sie die Anlage verlassen dürfen.

Wie funktioniert das?

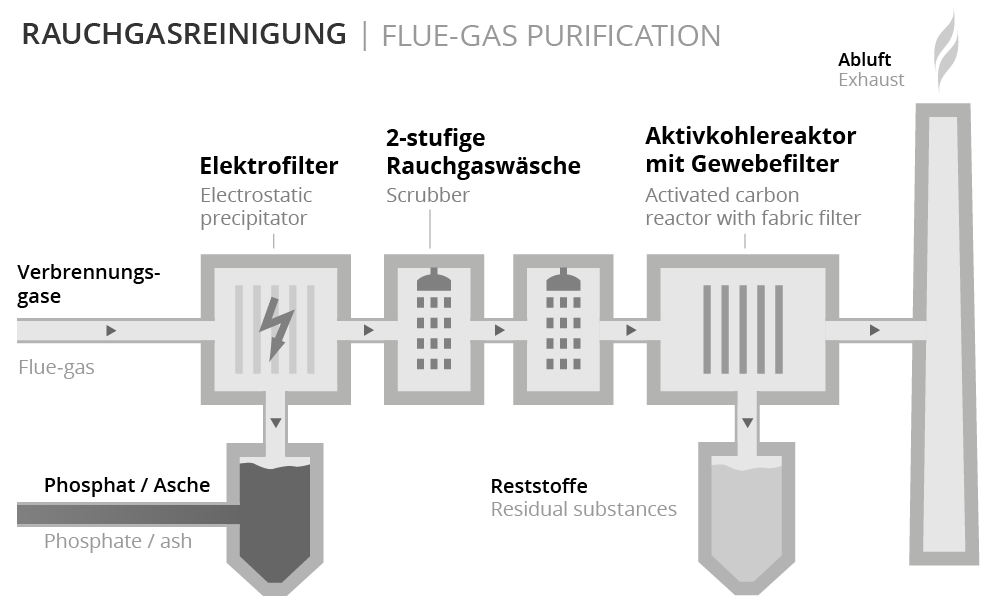

Im ersten Schritt sorgt eine sogenannte Entstickungsanlage dafür, dass schädliche Stickstoffverbindungen unschädlich gemacht werden. Dafür wird Ammoniak oder Harnstoff zugegeben. So entstehen am Ende nur noch Stickstoff und Wasser.

Wie sieht die Technik aus?

Das heiße Rauchgas wird zunächst abgekühlt und dann durch einen Elektrofilter geleitet. In diesem Filter werden feine Staubpartikel mit Strom aufgeladen und an Metallplatten „festgehalten“. Diese Staubteilchen werden regelmäßig abgeklopft und gesammelt.

Anschließend strömt das Rauchgas durch eine spezielle Waschstation. Dort sprüht man eine Mischung aus Wasser und Kalk ins Gas, die weitere Schadstoffe wie Schwefeldioxid herauswäscht.

Zum Schluss läuft das Rauchgas noch durch einen großen Filter aus Gewebe und Aktivkohle. Hier werden die letzten Schadstoffe und feinster Staub aufgenommen und zurückgehalten.

Was passiert mit den Rückständen?

Die gesammelten Staub- und Schmutzstoffe werden aus der Anlage entfernt und sicher entsorgt. Erst wenn das Rauchgas so sauber ist, dass alle Grenzwerte eingehalten werden, gelangt es durch den Schornstein in die Luft.

Warum ist dieser Schritt wichtig?

Durch die mehrstufige Rauchgasreinigung wird die Luft zuverlässig vor Schadstoffen geschützt. Die Anlage erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben und sorgt dafür, dass nur saubere Luft in die Umwelt entweicht.

04 Verwertung der Rückstände

Während der Verbrennung von Klärschlamm in Wirbelschichtöfen entstehen Rauchgase, die im Elektrofilter und Gewebefilter gereinigt werden. Dabei fallen feste Rückstände an – unter anderem Asche mit hohem Phosphorgehalt sowie filtertaugliches Material.

Wie funktioniert das?

Im Elektrofilter lagert sich phosphatreiche Asche ab, die anschließend gesammelt wird. Im Gewebefilter verbleiben Reststoffe, darunter chemisch gebundene Schadstoffe, zusammen mit Filterhilfsmitteln wie Kalk und Aktivkohle.

Wie sieht die Technik aus?

Der Elektrofilter nutzt ein starkes elektrisches Feld, um Aschepartikel aus dem heißen Rauchgas zu ziehen. Diese landen in einem Silo, aus dem sie weiterverarbeitet werden. Auch im Gewebefilter werden feste Rückstände als „Sprühprodukt“ gesammelt und pneumatisch transportiert.

Was passiert mit den Rückständen?

Die Phosphor-reiche Asche enthält etwa 99 % des im Schlamm enthaltenen Phosphors. Sie wird in industriellen Anlagen aufbereitet – etwa zu Calciumphosphat – und als Dünger in der Landwirtschaft verwendet.

Die Gewebefilter-Rückstände dienen als Versatzbaustoffe im Bergbau – beispielsweise zur Stabilisierung von Stollenfüllungen oder zur Abdichtung. So werden diese Materialien sinnvoll genutzt und gelangen nicht in die Umwelt.

Warum ist dieser Schritt wichtig?

Mit dieser Verwertung werden Schadstoffe sicher abgetrennt und wertvolle Ressourcen wie Phosphor sinnvoll zurückgewonnen.