Die Entwicklung der Abwasserreinigung

Was heute selbstverständlich ist, war früher eine große Herausforderung: Über viele Jahrhunderte hinweg wurde Abwasser unbehandelt in die Umwelt geleitet – mit gravierenden Folgen für Gesundheit und Trinkwasser. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wuchs das Verständnis für den Zusammenhang zwischen Abwasserentsorgung und städtischer Hygiene, und der systematische Ausbau von Entwässerungsnetzen begann.

Heute zeigt sich im Klärwerk Steinhäule, wie weit dieser Weg geführt hat: Mit moderner Technik und innovativen Verfahren wird dort Abwasser sorgfältig aufbereitet – immer mit dem Anspruch, Wasser und Umwelt verantwortungsvoll zu behandeln und beständig weiterzudenken.

Erste Entwässerungspraktiken

Über Jahrhunderte versickerte das Haushalts- und Gewerbeabwasser in Ulm einfach im lockeren Boden oder wurde ungeregelt in die Blau und Donau geleitet. Offene Rinnen sammelten den Abfluss entlang der Straßen. Fäkalien der Ulmer Bürger landeten in der Regel in größeren gemauerten Zisternen – auch Kloaken oder Gruben genannt, die nur sporadisch geleert wurden – oft unter freiem Himmel. Die Folge waren verseuchte Brunnen, auffällige Geruchsbelästigung und gesundheitliche Risiken.

Kanalisation in Ulm

Ab 1836 begann die Stadt Ulm mit dem Bau zahlreicher überdeckter Kanäle (auch Dolen genannt), die das Abwasser direkt in Donau und Blau leiteten. Bis zum Jahr 1900 war fast das gesamte Stadtgebiet an dieses Kanalnetz angeschlossen. Fäkalien mussten jedoch weiterhin über die Kloaken entsorgt werden, was dank des technischen Fortschritts jener Jahre zunehmend maschinell erfolgte. »Pfuhler Artillerie« war in jenen Jahren die in Ulm gängige Bezeichnung für die Pfuhler Entleerungswagen, die optisch an Geschützwagen erinnerten.

Spülklosett

Die Einrichtung der zentralen Wasserversorgung im Jahre 1873 brachte es mit sich, dass in den Ulmer Haushalten das fortschrittliche »Spülklosett« Einzug hielt. Parallel dazu entstanden neue Schwemmkanäle, um die erhöhten Abwassermengen zuverlässig abzuleiten.

Ulmer Gruben

1910 verpflichtete eine behördliche Anordnung die Stadt Ulm zum Bau einer zentralen Kläranlage. Bis zu deren Fertigstellung übernahmen die sogenannten „Ulmer Gruben“ die Vorklärung: Feststoffe setzten sich in den Gruben ab, während das abgetrennte Wasser in das städtische Kanalnetz floss und von dort in die Donau oder die Blau eingeleitet wurde.

Kanalisation in Neu-Ulm

Die junge Stadt Neu-Ulm profitierte von den neuesten technischen Erkenntnissen im Kanalbau: Bereits 1900 erhielt sie eine zentrale Trinkwasserversorgung, und bis 1912 waren sowohl Oststadt als auch die Stadtmitte an ein unterirdisches Kanalsystem angeschlossen. Bevor das Abwasser in die Donau geleitet werden durfte, war eine mechanische Vorklärung vorgeschrieben. Eine behördliche Mahnung im Jahr 1912 forderte Neu-Ulm nachdrücklich zum Bau einer eigenen Kläranlage auf. Die Auswirkungen der beiden Weltkriege verzögerten die konkrete Umsetzung jedoch so stark, dass eine gemeinsame Kläranlage von Ulm und Neu-Ulm erst Jahrzehnte später realisiert werden konnte.

Hauptsammelkanal in Ulm

1930 wurde ein zentraler Hauptsammelkanal errichtet, der alle städtischen Abwässer in einem Sammelpunkt unterhalb der Friedrichsau bündelte und erst dort in die Donau einleitete.

Entscheidung für den Standort der Kläranlage

Der Bau des Donaukraftwerks „Böfinger Halde“ in den 1950er-Jahren schuf erstmals die idealen Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Kläranlage von Ulm und Neu-Ulm: Der neu entstandene Abwasserkanal nutzte das natürliche Gefälle, das durch die Fallhöhe des Kraftwerks gewährleistet war, und ermöglichte so einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb ganz ohne zusätzliche Pumpen. Damit fiel die Wahl des Standorts Steinhäule treffend auf jene Senke, in der das Abwasser entlang des Gefälles optimal zur Reinigung geführt werden konnte.

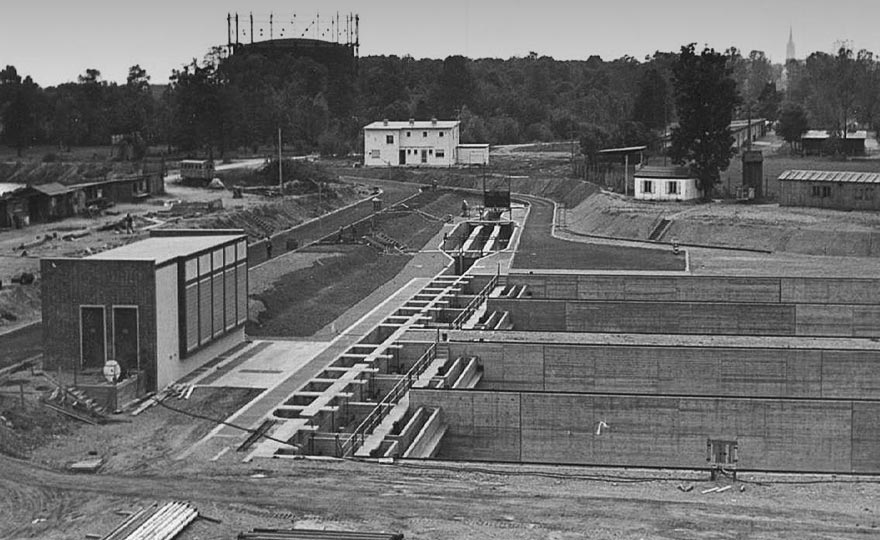

Die erste gemeinsame Kläranlage

Nach zweijähriger Bauzeit nahm 1957 die erste gemeinsame mechanische Sammelkläranlage für 242.000 Einwohnerwerten (EW) ihren Betrieb auf.

Biologische Reinigungsstufe und Klärschlammbehandlung

1973 wurde die bestehende mechanische Kläranlage im Sinne des Gewässerschutzes um eine biologische Reinigungsstufe mit Belebungs- und Nachklärbecken erweitert. Durch den biologischen Abbau organischer Substanzen stieg die Gesamtreinigungsleistung von etwa 25 % auf nahezu 90 %.

Zeitgleich ging eine neue Schlammbehandlungsanlage in Betrieb: Zentrifugen entwässern den in den mechanischen und biologischen Stufen anfallenden Klärschlamm auf rund 25 % Trockensubstanz, bevor er in einer Wirbelschichtfeuerung bei etwa 850 °C umweltgerecht verbrannt wird.

Kapazitätserweiterungen

Aufgrund von Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum wurde die biologische Reinigungsstufe durch den Bau zusätzlicher Belebungs- und Nachklärbecken auf eine Kapazität von 330 000 Einwohnerwerten (EW) ausgeweitet.

Gründung des Zweckverbands

Mit der Stilllegung zahlreicher Kleinkläranlagen und dem Anschluss weiterer Stadtteile sowie der Gemeinden im Illertal, Blautal und Weihungstal wuchs das Einzugsgebiet des Klärwerks kontinuierlich. 1984 mündete diese Entwicklung in die Gründung des „Zweckverbands Klärwerk Steinhäule“, der seither Träger der Anlage ist und heute zwölf Kommunen vereint.

Bau Gebläsestation und Installation von Turboverdichtern

In der biologischen Reinigungsstufe wird der für den Abbau organischer Stoffe benötigte Sauerstoff nun druckbelüftet in die Belebungsbecken eingebracht. Vier moderne Turboverdichter speisen dabei über so genannte „Dome“ feinblasige Luft ein und erhöhen so die Sauerstoffausnutzung, wodurch die Reinigungsleistung auf rund 95 % ansteigt.

Kapazitätserweiterungen

Durch eine weitere Ausbauphase zwischen den Jahren 1989 und 1993 wurde die biologische Reinigungsstufe auf eine Kapazität von 440 000 Einwohnerwerten (EW) erweitert. Zeitgleich wurde eine chemische Phosphorelimination installiert, die über 90 % des im Abwasser enthaltenen Phosphats zurückhält.

Kapazitätserweiterungen und Rauchgasreinigung

Für den Bau einer zweiten Reinigungsstraße wurden umfangreiche Umbau- und Erweiterungsarbeiten am internen Abwasserverteilsystem erforderlich. Gleichzeitig erhielt die Klärschlamm-Verbrennungsanlage eine moderne Rauchgasreinigungsstufe, um die Emissionen nachhaltig zu senken.

Umbau Mechanische Reinigungsstufe

Die mechanische Reinigungsstufe wird grundlegend modernisiert: Neubau der Rechen-, Sandfang- und Fettfanganlagen.

Erweiterungen

Zwischen den Jahren 2000 und 2005 wird das Klärwerk um ein weiteres Nachklärbecken und ein Hochwasserpumpwerk erweitert. Die Denitrifikationsanlage und die biologische Phosphorelimination werden erneuert.

Versuchsanlage

Am Standort entsteht im Jahr 2001 eine Versuchsanlage zur Entnahme von Spurenstoffen.

Adsorptive Reinigungsstufe

2015 nahm die Adsorptive Reinigungsstufe den Betrieb auf. Bis zu 80 % der restlichen Spurenstoffe wie Pharmazeutika oder Hormone werden über mehrstufige Sedimentation und Mikrofiltration abgeschieden.

Gründung Zweckverband Klärschlammverwertung

Angesichts geänderter Klärschlamm-Verordnung bilden die Verbandsgemeinden 2019 den Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule (ZVS). Er kümmert sich um die thermische Verwertung des anfallenden Klärschlamms und ermöglicht die Rückgewinnung von Phosphor und Energie aus dem Klärschlamm.